I festeggiamenti natalizi erano passati da poco, ormai c’era solo il gelo di gennaio da combattere, e bisognava anche procurarsi da mangiare, perché il grano mietuto nella stagione precedente non era stato granché, aveva fruttato solo un quintale di farina per famiglia, e nulla più….

La famiglia di Marcellino era povera, come più o meno tutte le altre; viveva in una casa costruita con i tufi, fredda e inospitale, piena di umidità che nemmeno il fuoco della vecchia cucina a legna riusciva a mitigare. Per combattere l’inverno, madre, padre e tre figli dormivano nello stesso lettone col materasso di crine, scaldandosi l’un l’altro. Ma al canto del gallo, ora toccava a Marcellino, il più piccolo, accompagnare il padre al pascolo, per imparare il mestiere. A cinque anni, il bambino non riusciva quasi mai a tenere il passo del padre. Alle pecore pensava Poldo, il cane da pastore maremmano, che sapeva bene come dirigerle. Tuttavia, poteva capitare che una pecora si perdesse, e papà Egidio per sicurezza le ricontava tutte prima del rientro in ovile.

“Ora sei grande, sei stato a scuola, contale tu”, disse a Marcellino qualche anno più tardi. Ma il giovine con le sue pecore aveva un problema, e più cresceva, più il problema si evidenziava. Dopo averle portate al volubro per abbeverarle, e dopo che Poldo le aveva fatte pascolare, poi al ritorno si sedeva vicino alla porticina dell’ovile, ed iniziava a contarle: una, due…..dieci, undici…alla fine, di solito verso la ventesima pecora, Marcellino cadeva dal sonno, e si addormentava dove si trovava. E questo, accadeva tutti i santi giorni.

Puntualmente, Assunta, la madre, usciva per andarlo a cercare, urlando il suo nome. Non sempre infatti il bambino si addormentava davanti all’ovile vicino casa. A volte poteva addormentarsi presso lo stagno, oppure in montagna. Era un problema non da poco.

“Marcellino, ti ho fatto il caffè, beviti tutta la moka” gli diceva Assunta, quando lo trovava.

E quella miscela nera aveva il potere di farlo riprendere, per ricominciare il suo lavoro.

“Scusa mammina, mi ero addormentato…”

“Me ne sono accorta…ma che ti prende, non sarai malato?…”

“No, io sto bene, solo che quando comincio a contare le nostre pecore…non riesco mai a finire il conto, ecco”…

Passò ancora qualche anno, e il tran tran era sempre lo stesso. Un brutto giorno però, Poldo morì. Non aveva dato grossi segni di malattie, solo il passo, un tempo agile, era diventato pesante. Continuava a seguire il gregge, ma stava sempre con la lingua di fuori, come se gli mancasse l’aria; quando una pecora scappava, a volte non la seguiva più, si limitava ad abbaiare, poi si sedeva esausto accanto a Marcellino, e lo guardava, come a scusarsi, come a dire “ora pensaci tu”…

Lo seppellirono nelle sue montagne, vicino ai pascoli che aveva sempre sorvegliato, e misero una grossa pietra sulla sua piccola tomba. Persino don Pasquale, l’unico nel paese che avesse anche una ventina di vacche, si volle unire alla famiglia di Egidio, nel piccolo funerale di Poldo, che in paese era conosciuto e apprezzato da tutti.

“Era un buon cane. Quando passava davanti casa mia, gli davo sempre un po’ di avanzi, e mia figlia ci giocava un po’…” diceva don Pasquale. E ad Egidio, scappò anche una lacrima.

A Marcellino, ormai tredicenne, restò la totale responsabilità del gregge. La scuola era finita da un pezzo, ora solo il suo lavoro di pastore lo aspettava per gli anni futuri.

Un brutto giorno, però….un brutto giorno, era di febbraio. C’era la neve alta, già dal giorno prima. Ma anche quella mattina, il paese si era svegliato sotto una tormenta di neve. Le pecore però dovevano uscire, e il povero Marcellino, dopo essersi coperto con una mantella impermeabile, le prese dall’ovile, per portarle sui monti. Avanzava mettendo i piedi nel fango provocato dalla neve fusa, si teneva in equilibrio appoggiandosi al suo bastone, e le pecore andavano un po’ dove pareva a loro, senza un cane a dirigerle. Dietro la chiesetta sulla collina, c’era un altro volubro, la meta era quella.

Marcellino quel giorno, non guardava le sue pecore. Guardava per terra mentre camminava, era triste, pensava tante cose. Pensava ai suoi fratelli, che erano andati a Roma a fare i muratori, e non erano più tornati. Pensava a suo padre, che ormai era anziano e molto malato. E pensava infine alla sua dolce madre, che lo aspettava a casa, col caffè pronto.

“Che cosa farò della mia vita”, diceva tra sé e sé. “Non ho studiato abbastanza, non posso che restare qui e badare al mio gregge, che mi dà appena l’indispensabile per sopravvivere”. Mentre ragionava, arrivò infine al secondo volubro. La tempesta di neve non ne voleva sapere di smetterla, Marcellino prese dei rami d’abete e si costruì un giaciglio, rinserrandosi nella sua mantella. Stavolta, si addormentò senza nemmeno contare le sue pecore. E sognò. Sognò quello che aveva visto una volta sola in vita sua, nella stazione di Anagni, un treno grande, nero, che sbuffava vapore dappertutto, e che gli era piaciuto a tal punto che papà Egidio gliene regalò uno simile per Natale. E sognò di montarci sopra e partire, per Roma, ma anche più su, in Francia dove erano i suoi zii pizzaioli, oppure in Belgio, dove aveva un cugino che lavorava in miniera…

Passarono almeno tre ore. Si svegliò col sorriso sulle labbra, anche se non si ricordava più cosa avesse sognato. Ma attorno a lui, le pecore erano sparite. “Ma dove sono andate?”, pensò. Si guardò attorno, cercò nella collina vicina, chiese a un amico pastore se le avesse viste, guardò nel volubro sottostante la vallata, nulla di nulla.

“E ora cosa faccio, non posso tornare a casa senza pecore, mio padre mi ammazzerebbe”. Decise di continuare a salire, verso Campo Catino c’erano dei pascoli, non potevano che essere lì. Continuò a cercarle fino a sera, si creò un nuovo giaciglio e aspettò il mattino, quando avrebbe ripreso la ricerca.

Intanto però, Assunta era preoccupata, non vedendolo tornare. Cosa era successo, si era addormentato come al solito, o qualcosa di peggio?… Uscì a cercarlo insieme al padre, e non lo trovò. Nemmeno le pecore furono ritrovate mai. Sotto quella tormenta di neve, Assunta si ammalò di polmonite, e morì ancor prima di Egidio, che pure era già molto malato.

Dove fosse finito Marcellino, in paese nessuno lo immaginava. Cominciarono a girare leggende su di lui, che si fosse arruolato nella legione straniera, che avesse venduto le pecore per andare a fare la bella vita in Francia, oppure che per motivi ignoti, fosse finito in galera.

Nulla di tutto questo. Marcellino aveva pensato che le pecore avessero seguito il cammino della transumanza, e iniziò anche lui quel cammino per cercarle. Attraversò gli Appennini, giungendo tra mille difficoltà prima in Abruzzo, poi in Irpinia, poi in Molise, cibandosi di quello che poteva. Naturalmente, non trovò il suo gregge. Infine, disperato, si fermò vicino Foggia, e lì ebbe la fortuna di trovare una pastorella che si innamorò di lui, e lo sposò…

Passarono quarant’anni. Marcellino non ebbe più notizie dei suoi, ma un giorno il caso volle che incontrò il fratello, che aveva cominciato a lavorare con una società che costruiva strade proprio nella provincia di Foggia.

“Mamma è morta, lo sapevi?…”

“No, non ho saputo più nulla da quel giorno…”

“È morta pochi giorni dopo che sei sparito, di polmonite. Papà l’ha seguita sei mesi dopo”

“Mi dispiace tanto…”

“Sai dire solo “mi dispiace”, disgraziato?…Lo sai che mamma si è presa la polmonite per venirti a cercare, in quella tormenta di neve?…Valla almeno a trovare al cimitero, e portagli due fiori, che a te voleva più bene che a noi altri due…”

Marcellino non replicò. Lui quel giorno poteva anche morire di freddo e di stenti, e anche nei giorni successivi, quando da solo varcò gli Appennini, e doveva fare i conti col vento gelido dell’Irpinia…

Va bene, pensò. Domattina andrò a Torre, a farle visita.

Lasciò a Foggia la sua famiglia, moglie e due figlie, e prese il treno. Dopo aver cambiato treno due o tre volte, finalmente giunse in corriera al suo paese. O meglio, di quello era rimasto solo il nome, il resto era tutto cambiato dopo quarant’anni.

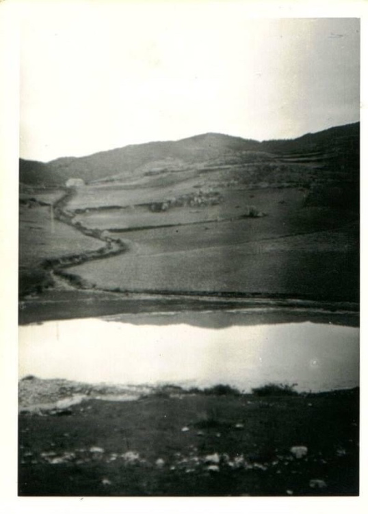

Non c’erano più gli ovili in paese, col tempo i figli dei pastori erano andati a scuola, e non ne avevano voluto sapere di quel mestiere. Volevano tutti cantare, incidere dischi, fare tanti soldi. I pochi ovili rimasti erano stati spostati dal sindaco fuori dell’abitato, perché la puzza dava fastidio agli abitanti, sempre più colti ed emancipati. Il volubro non serviva più per abbeverare gli animali, ma era stato recintato e trasformato in un laghetto per la pesca sportiva, in un’attrazione turistica, che però era sempre deserta. Persino il fontanile, dove le donne un tempo portavano la biancheria a lavare, era stato chiuso e trasformato in un cimelio storico. C’era stato il chiaro intento di trasformare un paese di pastori e contadini, in un paese per turisti, dove tutti facevano a gara per abbellire le proprie case e renderle attraenti, ma di turisti nemmeno l’ombra. E questo ormai da decenni.

Nientemeno, qualche sindaco fuori di testa pensò di organizzare una gara di rally da svolgersi per le strade del paese a ferragosto, o anche feste del vino, che però non assomigliavano assolutamente a sagre dell’uva, ma erano tutt’altro.

Marcellino scese dalla corriera un martedì di giugno. Cominciò a camminare lungo il paese, ormai nessuno poteva più riconoscerlo. Tutto sembrava nuovo, perfetto, dalle auto alle case. Finalmente giunse a quella che una volta era casa sua, e che esisteva ancora. Solo che ormai era un rudere: intonaci staccati dal gelo e dall’umidità, tetto sfondato con le tegole portate via dal vento forte che ogni tanto soffiava da est, e un portone mezzo scardinato. “Ecco, ci sono”, disse tra sé. Provò ad aprire, ma sembrava inchiodato. Fece forza, e con una piccola spallata riuscì ad entrare. C’erano ancora i mobili, nessuno aveva toccato nulla. Solo i vetri dell’unica finestra erano rotti, e da lì era entrato di tutto, compresa una cincia che aveva fatto il nido proprio nel tubo della cucina a legna. Il tavolo dove mangiavano tutti insieme la polenta a Natale, era ancora lì, con le cinque sedie spagliate e tarlate tutto intorno. In fondo a quella povera cucina, una porticina dava l’accesso alla camera da letto: il grande letto col materasso di crine dove dormivano tutti e cinque era ancora lì, pieno di polvere e con sopra un paio di vecchie coperte. A Marcellino venne un groppo alla gola. Vedeva ancora sua madre rassettare il letto, preparargli la tinozza con l’acqua scaldata in cucina, per il bagno della domenica. Voleva uscire da lì, sentiva che gli faceva male. Andiamo a trovare mamma al cimitero, pensava. Ma un sesto senso gli fece girare la testa verso la credenza, prima di uscire. E infine la vide, ancora sul ripiano, pronta per lui, vecchia, nera di fumo e di anni, ma forse funzionava ancora: l’ultimo atto d’amore lasciato da sua madre, la macchina del caffè…

Fabio Mastropietro